|

|

||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Massimo Perugini |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

"Per non dimenticare" |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Il piccolo monumento a memoria dell'eccidio di Sutri del 17 novembre 1943 |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Prefazione |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

del Prof. Mauro Sarnari |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La memoria |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

La memoria è una struttura funzionale del nostro cervello.

Parlare, dialogare o pensare, oltre che operare, ci è possibile, solo utilizzando il ricordo, più o meno nitido, di quanto già fatto, pensato, detto, visto, scritto, annusato, toccato, intuito...

Ciò che facciamo, pur meccanicamente, è fondato su ciò che ci è stato tramandato-insegnato o che, non sappiamo più come e quando, abbiamo introiettato.

Fatto salvo il meccanismo che la produce, la memoria è il fondamento dell'intera nostra facoltà intellettiva, dunque della nostra sopravvivenza e delle nostre possibilità di sviluppo: senza di essa la specie umana non sarebbe sopravvissuta; ancor oggi i nostri errori risultano gravi o addirittura irreparabili, se il rapporto tra memoria, intelletto, quantità e qualità delle conoscenze, si fa precario, debole, inconsistente.

Il quadro esperienziale complessivo ha, perciò, continua necessità di essere considerato e riconsiderato, nell'insieme e nel particolare e, per quanto si può, equilibrato, confrontato, rinnovato, rivissuto.

La funzione memoria a essenziale in tutte le fasi della vita, da quelle più quotidiane, considerate troppo spesso "banali", a quelle che richiedono maggiore impegno: collabora lla formulazione del dubbio, delle intuizioni e delle ipotesi, alla ricerca selettiva delle prove necessarie, alla loro eventuale conferma, all'assunzione di responsabilità e decisioni (fase politica); se, quando e nella misura in cui, essa nutrita, arricchita, stimolata.

La memoria è diventata, nel corso di millenni, parte di noi: camminiamo, guidiamo, parliamo, diversamente e più o meno "correttamente", a seconda di dove siamo nati, di chi ci ha fatto nascere, di chi ci ha educato, di chi abbiamo frequentato, di ciò che abbiamo ascoltato e letto; secondo, cioè, quanto penetrato e penetra ancora in noi, in modo più, meno o per niente cosciente, in ogni attimo della nostra vita.

Purtroppo, quando si deve scegliere quale parte del bagaglio della memoria incrementare e trasmettere, oggi che tutto appare e scompare così rapidamente, si ricorre, troppo frequentemente, all'effimero della "cultura" imperante: ai canali già percorsi, condizionati e condizionanti, già predisposti alla visione per la visione, all'ascolto per l'ascolto, al mercato per il mercato. |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Per non dimenticare |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

"Per non dimenticare", di Massimo Perugini, è articolato in due sezioni, una che descrive i fatti del dopo 8 Settembre '43, l'altra il pre e il post guerra fino e oltre il boom economico, a Bracciano e dintorni, è un'eccezione nella regola.

Se il pensiero dominante cela, trascura e svaluta il mondo cosiddetto comune, quello della massa di noi poveri cristi (minuscolo), di cui, per secoli, sono stati svalutati, trascurati e distrutti abiti, oggetti, strumenti, modi di lavorare, di nutrirsi, di socializzare, di vivere e di morire, le opere, cioè, dei senza potere, dei paria senza casta, Massimo Perugini, penetrando nel mondo agricolo artigianale di quegli anni, rimasto quasi intatto per secoli nella sua struttura, sceglie di andare semplicemente contro corrente.

Con tutta la forza e l'amore di cui dispone, si oppone alle cancellazioni materiali che hanno provocato e provocano inaccettabili vuoti di memoria; cancellazioni che, volenti o nolenti, attanagliano e trasformano, rendendo tutti sempre più proni all'osservazione distratta, al consumo rapido, al rapido guadagno, omologando pensiero e comportamenti, quasi meccanicamente, verso modi di vivere preconfezionati ("fast life").

Anche nella scuola, nei nostri desideri più che nella realtà pilastro della memoria storica, restano, purtroppo, ancora oggi, solo le cosiddette "grandi" opere.

Quello che non ha mai fatto testo, anche perché non scritto, seguita a non esistere, provocando l'analfabetismo di ritorno della nostra "modernissima" cultura dominante.

La pace e la guerra, la vita e la morte, che Massimo rappresenta, non sono fatte di grandi, scenografiche imprese; sono piuttosto una miriade di episodi, situazioni, emozioni, paesaggi, dimenticati o nascosti, seppur di valore inestimabile: mai vanamente epici, sempre capaci di suscitare sdegno o commozione o di farci avvertire lo straordinario, popolare, tessuto e vissuto del suo territorio, cui, da sempre, orgogliosamente, appartiene.

I grandi scenari bellici convivono con le fatiche della sopravvivenza quotidiana e Massimo restituisce loro valore, dando senso preminente alla vita.

Si ferma sul dolore per le centinaia di migliaia di morti inutili, misconosciute e disconosciute di Dresda, con la stessa attenzione e la stessa rabbia, con cui disegna, umile Guernica, lo straziante episodio di un asinello che, sulla strada per Trevignano, ha la testa troncata di netto da uno spezzone di bomba; bomba che uccide altrettanto miserevolmente il contadino braccianese che lo monta, che ha un nome ed un cognome, responsabile solo di passare per di là: vittima civile, come troppe altre, d'incivili eventi.

Non sono i tanti morti ad impressionare l'autore e chi legge, ma i tutti, che sono i tanti uno per uno, con la propria vita, la propria simpatia, il proprio lavoro: il semplice, straordinario, cioè, essere se stessi.

La guerra è, anche e perciò, per Massimo, quella, minuta e terribile, apparsa per un attimo negli occhi del bambino che, affacciato al balcone di casa, a Ronciglione, vede arrivare coloratissimi aerei con coloratissime ogive.

Il "regazzino" li conta e grida di gioia che "sono due, no, tre, mamma, sono più di ieri, sono tanti"; e fantastica e gioca a fare il grande con la madre che stira nella stanza, mentre quei messaggeri di morte scaricano sul suo sorriso, sul suo entusiasmo, su tutto un paese "al lavoro intento", tonnellate di bombe.

Paesi, pieni di vita, di odori, sapori, rumori, affetti, costumi, opere, personaggi, mestieri, dai quali Massimo bambino rimane così affascinato da trasferire, in chi legge oggi, entusiasmo, dolore e sorpresa, attraverso il racconto minuzioso dei gesti, dei colori, delle parole, delle carezze, delle attenzioni, dei proverbi, delle merci, delle ricette.

Nostalgia, sì, ma non solo: per le emozioni, i movimenti perduti, gli itinerari scomparsi.

La memoria rivive lo splendido quotidiano: le fitte relazioni con i nonni, i tanti nonni, con le madri, le tante madri, le campagne, le botteghe, le vie e le piazze; i giochi pericolosi, i rapporti intessuti, gli aneddoti, le tradizioni, il dialetto e i modi di dire; e quella "necessità" economica e sociale, che si fa sostanza pedagogica quando, come avveniva allora, rende indissolubile il nesso tra esperienza quotidiana, regole ed insegnamenti, che nella vita, ancor più che a scuola, trovavano sostanza.

Episodi, ambiente, situazioni, che, attraverso il sorriso, vicino alle lacrime, che talvolta ti scendono dagli occhi, rivelano un territorio ricco di potenzialità e di risorse, sempre pronto a lavorare, progettare, trasferire conoscenze, competenze e manufatti verso l'Italia intera e oltre, grato, quasi, di poter dare se stesso come le proprie buone acque, a molini, industrie e fontane, giungendo lontano, anche a Roma e per secoli, a disegnare, quasi, un cordone ombelicale con il perfido, imperturbabile, Stato Pontificio.

Su tutto e tutti, (per niente) immobile, sta il Lago.

Mauro Sarnari |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Un estratto |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Parte Prima |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

"Scava, scava, |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

che mamma sta qui sotto!" |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Inizio con il racconto di questo straziante evento che tante volte ho ascoltato con la massima attenzione, perchè la mia famiglia abitava nella seconda palazzina, semi-distrutta da quel tragico bombardamento, [nei pressi del passaggio a livello nel cuore

di

Bracciano, poi nel racconto meglio identificata - NdR] che ha ogni giorno giocavo spensierato nel giardino dietro casa sotto una pergola di dolcissima uva bianca... |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Bracciano, Roma |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Ore 6 - Il paese si sveglia |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Bracciano Belvedere della "Sentinella" |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

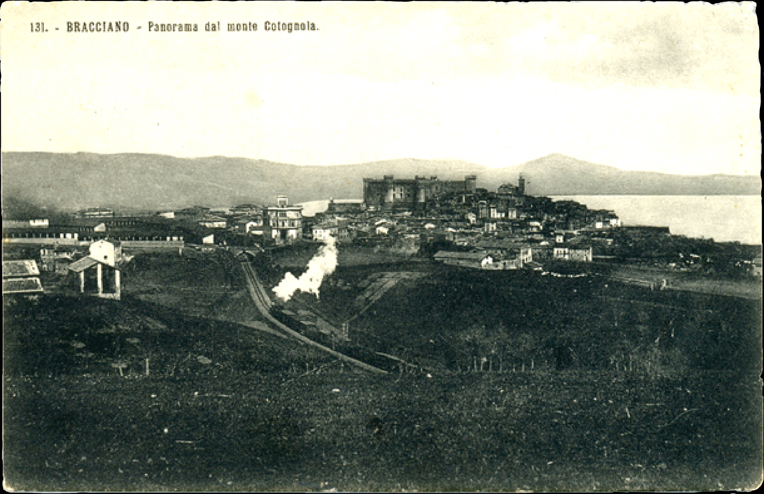

Un sole d'estate s'alza nel cielo completamente terso sopra il frastagliato profilo degli Appennini dominato dal Terminillo.

In basso, la dorata striscia del suo riflesso divide a metà lo specchio di un lago immobile e lucente come piombo fuso e sulle case de "i Monti" il calore della luce mette in movimento la popolazione, già pronta per il lavoro quotidiano nelle vicine campagne: c'è da raccogliere il fieno già tagliato da giorni, da mugnere le vacche mongane nelle misere stalle di doghe di castagno, da riparare la falciatrice, ancora trainata dalla vetta di possenti buoi maremmani, perché ha perso due denti contro un sasso, da incannare i facioli nell'orto "sotto Rocca", mentre le fave, ormai secche, sono in attesa di esser battute col curiato.

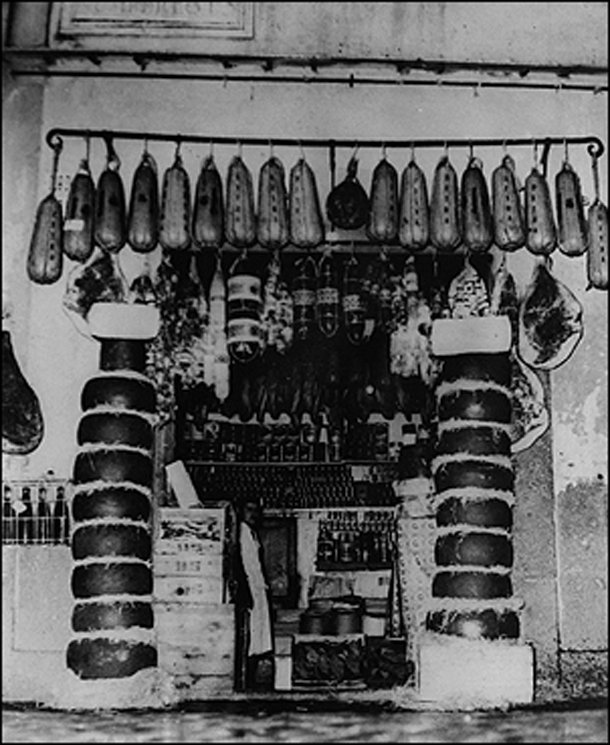

Le botteghe cominciano ad aprire i robusti battenti di legno - poche sono quelle che hanno moderne saracinesche metalliche, mentre i forni e le pizzicherie, come "la Scoletta" a Piazza Padella, sono già pronte a distribuire sostanziose porzioni di pagnotta e pezzi di cacio, il pranzo da portarsi in campagna.

Nella latteria del Principe, a Piazza Mazzini, "la Sora Augusta" riempie le misure di latta per il latte. |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Remigio Piccioni, sulla piazza principale, sta tirando fuori sacchette di legumi secchi e gigantesche forme di pecorino, mentre "Righetto" Tondinelli, nel bar di fronte, cala la pesante tenda di stoffa a righe, girando per lunghi minuti la manovella a fianco della porta.

Anche gli artigiani si preparano alle quotidiane fatiche: Arnaldo Baffioni, falegname in Via Traversini, accende il fuoco sul caminetto nero dove ha appena appeso la pila dell'acqua per sciogliere a bagno maria la puzzolente colla cervione; a "li Grotti" "Cannolicchio" e "Ruspolì" hanno già attaccato i muli alle stanghe del carro ribaltabile per andare a Cupinoro e caricare la puzzolana

nella cava di

"'Gustarello" Cecchi. d'Assisi, "Checco" Morbidelli comincia a lisciare con cura le ultime due vasche di cemento, costruite il giorno prima, destinate a lavatoio personale di fortunate massaie, che così non dovranno più andare a quello pubblico, troppo distante: concluderà il suo preciso lavoro stampigliandovi bene in vista l'immancabile marchio di fabbrica "GB" con Bracciano e la data di produzione.

Tra poco dalla ferriera dei Pomponi, sotto al "Riposo", si sentiranno i colpi possenti del maglio e già un fumo denso e nero esce dal camino sopra il fuoco acceso da "Carluccio" per scaldare al rosso il ferro da lavorare: oggi nella più antica officina del paese verranno forgiate vanghe e zappe per gli ortolani, un paio di cartocce ben affilate per preparare i buchi nel terreno in cui andranno profondi i passoni di castagno a sorreggere vigne e recinzioni.

Fosse stata pace, a quest'ora si sarebbe dovuto già vedere oltre le colline di Vigna di Valle il lento avvicinarsi del primo treno da Roma, annunciato dall'intensa fumata di vapore della locomotiva che sforza lungo la salita de "Le Coste".

Il treno avrebbe di lì a poco sbuffato attraverso il passaggio a livello in mezzo al paese - ancora chiuso a mano da Armando Giardini, immobile al centro, con la sua bandierina rossa appoggiata sulla spalla - per concedersi una meritata, lunga sosta alla stazione, avvolto nel vapore dei suoi cilindri neri, immobile sotto la lunga pompa dell'acqua, davanti al piano scaricatore. |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

A quella pompa ancora noi bambini del primo dopoguerra ci appendevamo per fare l'altalena con la catena della bocchetta di scarico, mentre i più discoli si divertivano di tanto in tanto a girare la gigantesca manovella orizzontale di ghisa, facendo precipitare enormi scrosci d'acqua, e poi... via a gambe levate: in un istante tutti spariti sopra "da Annetta", inseguiti dai violenti, ormai soliti e quasi annoiati, anzi rassegnati, rimproveri dei due custodi della Stazione Ferroviaria, "Bebo" (Cicalè) e "Biacio".

Ma a causa della guerra, quella vera, in casa nostra e tra fratelli, che da oltre un anno insanguina l'Italia, con tutta la penisola martellata da pesanti bombardamenti aerei, da terra e dal mare, quel treno oggi non verrà a Bracciano: ormai non ne circolano più di giorno, solo sporadicamente ne parte qualcuno, all'improvviso, fuori orario, col rischio di diventare fin troppo facile preda dei caccia alleati, sempre pronti a colpire tutto quello che si muove.

Vistosi segnali, dipinti su enormi teli distesi sopra il tetto, cercano di proteggere dai bombardamenti almeno il Castello, dove il Principe ha permesso alla popolazione di rifugiarsi nei grandi saloni del lato Nord.

Come molti Braccianesi dopo il pesante, tragico bombardamento di Civitavecchia, anche la mia famiglia - papà, mamma e mio fratello - hanno abbandonato la propria casa, tra quelle più rischiose vicino alla Stazione e alla Caserma, per cercare rifugio nel più sicuro Castello, sistemandosi alla buona nella stanzetta della Biblioteca, quella con il terrazzino sulla torre che guarda il lago. |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

La testimonianza di Francesco Morbidelli |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

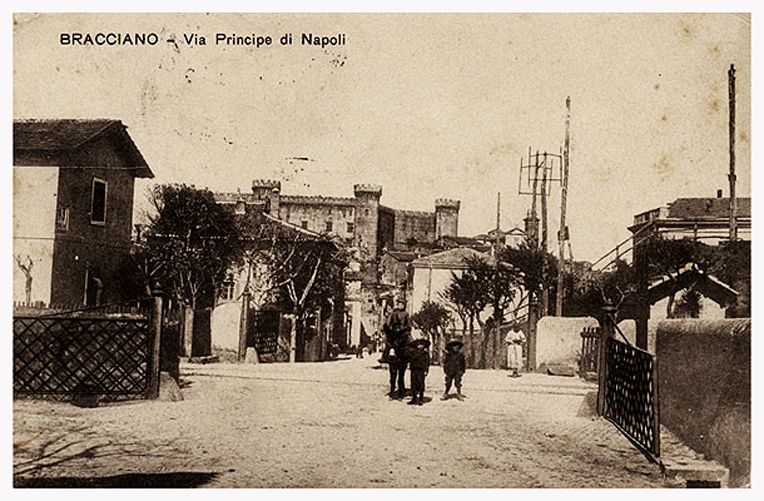

Francesco Morbidelli, regazzino di quasi 14 anni, ritorna da "i Monti" dopo essere stato da "Pagnottella" a prendere la chiave della colonìa, mentre il padre, "Giggi 'r Bassanese", lo aspetta alla vecchia "Cartiera", dalla parte opposta del paese, per andare a raccogliere il fieno

già falciato da qualche giorno. Francesco racconta:

"Erano battute le 6 dall'orologio di Piazza, quando risalgo Via Principe di Napoli e all'altezza della ferramenta di Camilla, poco prima di Piazza Dante, incomincio a sentire da lontano il caratteristico ronzio cupo e modulato degli apparecchi, sicuro carichi di bombe, che s'avvicinano (ero sempre il primo a sentire il rumore degli aerei in volo, tanto che mio padre diceva scherzando

'li senti da quanno s'arsano 'n

volo dall'America!'. verso casa, quando, al passaggio a livello, la sirena sulla torretta dell'orologio 'de Piazza' lancia squarciante il segnale d'allarme aereo.

Allora Armando e Maria Giardini, i custodi del passaggio a livello, mi fermano e mi fanno rifugiare nel loro casotto in muratura, a fianco dei binari, ma io vi resisto solo pochi istanti, poi prendo di nuovo a fuggire verso casa.

Arrivato all'abitazione di Pagnoni (l'attuale civico 76 di Via Principe di Napoli), incrocio la "Commare Peppa', che se ne va verso la mola del Principe, l'angolo dietro per la strada del Cimitero, colla somara carica d'una balla di grano.

La commare, pure lei per aiutarmi a mettermi al sicuro, mi prende la mano e mi tira dentro al portone, ma più il rombo degli apparecchi s'avvicina più cresce la mia paura e, resistito qualche secondo, mi metto di nuovo correre e questa volta a perdifiato verso casa, ormai solo a poco più d'un centinaio di metri più sù.

Sono quasi arrivato alla vecchia Cartiera, tutto trafelato per la salita, che vedo mio padre gesticolarmi dal mezzo della strada, mi urla di sbrigarmi, perché ha già visto le bombe sganciate da quegli apparecchi dal muso rosso e ha capito che ci stanno precipitando addosso: nemmeno il tempo di raggiungerlo, una spaventosa esplosione alle mie spalle ci scaraventa entrambi nel portone!

Rimaniamo accucciati, storditi qualche istante, poi, tra le grida crescenti di paesani e dei militari della vicina Caserma, usciamo e vediamo che giù da Via Principe di Napoli si alza un'enorme nuvola di polvere bianca.

Dalla strada di 'Cotognola' accorre Ezio Matricardi alla ricerca disperata della madre, appena uscita di casa con la somara e il grano: gli dico quello che è successo e insieme torniamo giù di corsa per Via Principe di Napoli.

Non vi racconto l'orrore: ... tutto il palazzo dei Pagnoni e gran parte di quello a fianco, costruito da Mastro Emanuele Perugini, distrutti dall'esplosione".

Le due palazzine sono ridotte a un cumulo polveroso di macerie da cui si levano grida e lamenti di donne e bambini, madri e sorelle sepolte con figli e fratellini: ma della madre di Ezio e un'altra ventina di vittime, tra civili italiani e militari tedeschi, non c'è traccia.

Più tardi trovano la somara della "Commare Peppa" che mangia tranquilla l'erba nella cunetta della strada del Cimitero mentre la "balla" di grano, stracciata e vuota, penzola sopra i fili della linea telegrafica della ferrovia. |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

La testimonianza di Germano Lucci |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Germano Lucci, altro testimone di quei tragici istanti dal portone del palazzo accanto, racconta di un altro bombardamento:

"Allora abitavamo nel palazzo di Sala, che a quell'epoca era il primo dopo il passaggio a livello, sai quello con sulla facciata la targa commemorativa

della sosta a fine

'800 del Principe di Napoli. gioco dietro casa, lì davanti alla vecchia mola del grano, col solito gruppetto d'amici, come tutti i pomeriggi, quando all'improvviso suona la sirena dell'allarme aereo.

Insieme a altri 'regazzini' ci rifugiamo nell'androne del palazzo, mentre Renzo Riccini con Enzo e Amedeo Gentilucci corrono alla mola, dove la madre

di

quest'ultimi stava lavorando. giocavamo pochi minuti prima, penetra profondamente nel terreno morbido e fa una buca così grossa da far sparire sia l'orticello che il frutteto lì vicino.

L'esplosione scaraventa noi a terra, per fortuna senza conseguenze serie, distrugge parte della mola e ne seppellisce il portone l'ingresso dietro un vero e proprio muro di terra alto tre metri, imprigionandoci dentro gli amici che ci si erano riparati, liberati solo più tardi da spalatori volontari.

E il cratere provocato dalla bomba pian piano si riempie d'acqua fino a diventare un laghetto, tanta è la perdita dalla ferita sul vecchio acquedotto."

Un'altra bomba esplode in Via di Pratoterra, dietro il "Cinema Virgilio", ma senza gravi danni, dato che il terreno lì è particolarmente soffice e attutisce la violenta deflagrazione.

Una terza bomba, l'ultima quella giornata dentro il paese, scoppia proprio all'interno della Caserma, vicino ai magazzini sopra la scarpata dal lato della ferrovia.

Germano prosegue:

"Passa qualche giorno senza che succeda niente di speciale, poi una mattina ti spunta un 'caccia' che alla virata mette in risalto la coccarda inglese, t'arriva sul paese, punta dritto verso la Caserma, proprio vicino a casa nostra, e scarica una lunga raffica da tutte e otto le mitragliatrici.

Subito dopo ci cade addosso una pioggia di bossoli d'ottone, lucenti: provo d'istinto a raccoglierne uno, ma lo devo buttare immediatamente perché ancora scotta troppo...

E da allora, per paura di nuovi bombardamenti, tutti quelli che abitavano in zone pericolose come la nostra, tra la Stazione e la Caserma, se ne andarono in luoghi più sicuri, a "i Monti", al Castello, o addirittura alle caverne scavate a "li Lauri" o a "li Grotti", oppure nelle cantine profonde e nei cunicoli ramificatisi nei secoli sotto le abitazioni del paese, magari in compagnia di preziose botti di vino.

La nostra famiglia trovò ospitalità in Via delle Cantine, al "Fossaccio", dalla "Sora Peppina" che ci aprì la sua cantina.

Mi ricordo che era un locale molto grande, con una grotta che sembrava sprofondare nelle viscere de "i Monti" e dove, alla fine degli Anni '50, il nipote Marco Perugini aprirà il primo "club" per giovani ad imitazione delle "caves" parigine.

Dopo qualche tempo, a causa dei furti che si verificavano nelle case abbandonate dagli "sfollati", decidemmo di far tornare i nostri uomini a casa, anche se solo per la notte.

Anche mamma volle seguire il marito.

Così fu per la nottata del 1 giugno 1944.

Quella notte stavo dormendo insieme a mio fratello e a "Rondò", che si era trasferito da noi, scendendo dal terzo piano, quando fui svegliato di soprassalto dagli alterni ululati della sirena e dalle esplosioni, che mano a mano si facevano più vicine.

Subito, in mutande e canottiera, scendemmo di corsa sotto al portone.

Volevo uscire per ripararmi dentro una buca scavata precedentemente nel retro, proprio a ridosso dell'acquedotto del Principe, ma mio fratello e mio padre mi afferrarono costringendomi a ritornare

all'interno del portone. la propria somara al battente del portone per poi rifugiarsi in quello prossimo dei Pagnoni, perché lo riteneva più sicuro del nostro in quanto più piccolo e di recente costruzione.

Ancora oggi rivedo la povera bestia, legata all'anello del battente, "la capezza a corto", che inutilmente cercava di liberarsi quasi preavvertendo quel che

sarebbe

successo pochi istanti dopo. accompagnata da una vampata incandescente spalancarono il portone, mentre il fortissimo spostamento d'aria ci fece quasi perdere i sensi e sanguinare il naso.

Ci ritrovammo a camminare come poveri "zombie" che galleggiavano in una fitta coltre di polvere.

Ancora oggi, quando sento odore di calcinacci bagnati, mi ricordo quel respirare affannoso attraverso la densa nuvola bianca.

La bomba era esplosa a non più di 30 metri da noi, proprio al centro della palazzina dei Pagnoni.

Uscimmo di corsa andando verso il luogo dell'esplosione, quando, nel vicoletto che separava i due palazzi, dall'apertura che precedentemente era stata una finestra, udimmo il gemito dei coniugi Giovanni Di Giovandomenico e Rosina Faricelli e del loro figlio Ugo (detto 'Squarcì') nel loro letto matrimoniale pieno di vetri e calcinacci, immobili per la paura.

Si erano salvati perché il pesante tavolo, che stava al centro della stanza, aveva arrestato i pesanti stipiti di pietra della finestra 'accapallètto'.

Dalla parte dei Pagnoni era tutto un cumulo di macerie, dalle quali si sentivano i lamenti e le invocazioni di aiuto dei sepolti vivi!

La buca scavata dietro casa e nella quale volevo rifugiarmi, era stata completamente sepolta da centinaia di massi scaraventati sopra dallo scoppio.

Le prime persone che sopraggiunsero furono Rosina 'la fiorara' che si mise subito a scavare nelle macerie e zio Umbertino Pilotti, il facocchio più rinomato del paese.

Insieme ad altri volontari, come 'Giggetto' Cecchi, riuscirono ad estrarre viva dalle macerie Anselma Anselmi, ferita gravemente alla coscia, tutta sanguinante, che fu condotta dal marito, con il carretto, al vecchio Ospedale Civile, dove fortunatamente riuscirà a salvarsi.

Le mie sorelle, che erano rimaste al 'Fossaccio', udita l'esplosione, corsero disperate verso casa incontrando la nuvola di polvere nei pressi del Sabazio.

La paura degli apparecchi me la portai dietro per parecchi anni ed ogni qualvolta che ne sentivo volare qualcuno, istintivamente mi riparavo la testa con le mani". |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La Seconda Guerra Mondiale |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Diario di guerra |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

della Tuscia Romana |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

1943-1944 |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Il peggio viene sempre dopo |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Bracciano, Vigna di Valle e tutto il teritorio circostante, fino all'8 settembre 1943 pressocché risparmiati dalle distruzioni e dalle atrocità guerra, conoscono adesso gli scempi dei bombardamenti aerei a tappeto degli aerei alleati e non solo.

Intanto sul terreno vanno intensificandosi sia le attività partigiane che le conseguenti rappresaglie fasciste e tedesche. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

1943 |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Mese |

Giorno |

Luogo |

Avvenimento |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Mag |

14 |

Civitavecchia |

Bombardamento aereo alleato |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Ago |

16-17 |

Viterbo |

Bombardamenti aerei alleati |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

29 |

Orte |

Bombardamento aereo alleato |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Set |

5 |

Viterbo |

Nuovo bombardamento aereo alleato |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

8 |

Ronciglione |

Bombardamento aereo alleato del Comando tedesco del Feldmarschall Kesselring a Frascati, prima dell'annuncio dell'Armistizio Il Comando trasferito tra Ronciglione e il Monte Soratte con la 3ª Divisione Panzergranadieren schierata a sua difesa |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Ladispoli e Provincia di Roma |

Alcuni Reparti tedeschi della 2ª Divisone Paracadutisti disarmano Reparti italiani lungo la costa Altri Reparti della 3ª Divisione Panzergranadieren avanzano verso Roma su Flaminia, Cassia e Aurelia |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

La Storta |

Reparti della Divisione Ariete dislocati lungo la Via Cassia |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

9 |

Civitavecchia |

Reparti tedeschi disarmano i Presidi militari italiani e bloccano le navi nel porto |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Manziana e zona del Lago di Bracciano |

Gruppi di civili e militari sbandati si battono contro i Tedeschi |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

9-10 |

Monterosi |

Scontri tra Tedeschi della 3ª Divisione Panzergranadieren e Italiani del 134° Battaglione Genio della Divisione Ariete |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Orte |

Scontri tra Tedeschi e Truppe regolari italiane della V Armata La Città si salverà da distruzione totale per rappresaglia, solo consegnando animali da macello ai Tedeschi con i cannoni puntati! |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

San Martino al Cimino |

Rastrellamenti di militari italiani sbandati |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

22 |

Palidoro |

Una bomba uccide soldato tedesco e ne ferisce altri due Per rappresaglia i Tedeschi vogliono fucilare 23 persone, ma uno degli ostaggi, il Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, pur innocente, si autoaccusa per salvare gli altri e viene fucilato |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Ott |

20 |

Civitavecchia |

Bombardamento aereo alleato su porto e Città Durante il bombardamento 20 partigiani attaccano una batteria contraerea costiera tedesca |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Bagnoregio |

Per il taglio dei cavi telefonici a una caserma, i Tedeschi fucilano per rappresaglia soldati italiani |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

31 |

Civitavecchia |

Partigiani attaccano la Caserma Duca degli Abruzzi impossessandosi di una radio rice-trasmittente |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Nov |

15 |

Via Aurelia |

Partigiani sbarrano l'arteria cospargendola di chiodi a quattro punte |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

17 |

Capranica e Sutri |

In un rastrellamento tedesco catturati e uccisi 21 partigiani ex militari |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Dic |

5 |

Canale Monterano |

Rastrellamento tedesco con scontri tra nazisti e partigiani, che perdono numerosi uomini |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

9-10 |

Civitella d'Agliano |

Rastrellamento tedesco con cattura di 60 uomini |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

12 |

Vetralla |

Partigiani comunisti attaccano un'autocolonna tedesca sulla Via Cassia |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

19-20 |

Viterbo |

Partigiani fanno deragliare un treno |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Civitella d'Agliano |

Distrutte autocisterne tedesche |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

25 |

Allumiere e Tolfa |

Azioni partigiane di disturbo con mitragliamento di autocolonne tedesche sulla Via Aurelia |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

1944 |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Mese |

Giorno |

Luogo |

Avvenimento |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Gen |

6-7 |

Via Aurelia |

Molti automezzi militari tedeschi immobilizzati con lancio di chiodi a quattro punte |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

16 |

Linea ferroviaria Roma-Firenze |

Un treno carico di ufficiali e soldati italiani, destinati ai campi di concentramento nazisti in Germania, assalito al 47° km dai partigiani e i prigionieri liberati |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

17 |

Capranica |

I Tedeschi fucilano gruppo di militari sardi sbandati e alcuni giovani del luogo |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

22 |

Litorale Sud |

Le Truppe Alleate, al comando del Generale John P. Lucas, sbarcano nelle prime ore del mattino con 374 mezzi navali sulla spiaggia di Anzio, attestandovi 50 mila uomini e 5 mila automezzi |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

25-26 |

Linea ferroviaria Roma-Orte |

Sabotaggio ad opera di partigiani interrompe la linea |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Feb |

8 |

Bagnaia |

Partigiani distruggono un ponte e alcune linee telefoniche |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

26-27 |

Fabrica di Roma |

Nucleo partigiano fa saltare in aria un camion tedesco e attacca un secondo |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Mar |

2 |

Corchiano |

Ennesimo scontro fra partigiani e Tedeschi |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

27 |

Valentano |

Fascisti incendiano le case di giovani sottrattisi alla chiamata alle armi |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Apr |

5 |

Allumiere e Tolfa |

Vasta retata di sospetti comunisti |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

8 |

|

Su denuncia di fascisti locali, i Tedeschi arrestano e rinchiudono nel carcere di Bracciano circa 70 persone Le avvieranno a Roma in Via Tasso o al lavoro forzato al fronte di Anzio-Nettuno |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Allumiere e Civitavecchia |

I partigiani catturano 8 delle spie |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

9 |

Tolfa |

Contadini uccidono un militare tedesco e ne feriscono un altro in località Lizzera |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

26 |

Gallese |

Banda partigiana ingaggia un conflitto a fuoco contro una pattuglia militare tedesca |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

29 |

Allumiere e Tolfa |

Partigiani distribuiscono grano alla popolazione, dopo averlo sottratto ai Tedeschi e ai fascisti con un attacco al deposito in Località Farnesina |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

30 |

Corchiano |

Locale nucleo partigiano fa esplodere un'autocisterna carica di carburante |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Mag |

2 |

Tarquinia |

Partigiani uccidono militari tedeschi |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Giu |

5 |

Civitella d'Agliano e Vejano |

Gruppi partigiani attaccano retroguardie tedesche |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

6-7 |

Vignanello |

Gruppi partigiani attaccano il Comando tedesco di Casale Nesbit, presso l'Aeroporto di Piedilupo, e Reparti tedeschi, liberando prigionieri alleati |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

7 |

Civitavecchia |

Gruppi partigiani attaccano retroguardie tedesche |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Allumiere |

Partigiani attaccano e mettono in fuga i Reparti tedeschi presenti nel paese, liberandolo |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Civita Castellana |

Azioni partigiane contro le retroguardie tedesche |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

7-8 |

Vignanello |

I Tedeschi, tornati in forze, attaccano il paese e uccidono molti civili - 42 i morti e 10 i feriti |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

8 |

Bagnoregio |

Partigiani attaccano Reparto tedesco in ritirata sulla Via Cassia |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

8-13 |

|

I Tedeschi contrastano l'avanzata degli Alleati sottoponendo il paese ad angherie e rappresaglie A sostenere gli Alleati giungono da Orvieto partigiani umbri |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

9 |

Civitavecchia |

La Città è liberata |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Tuscania |

Partigiani liberano il paese e ne assumono l’amministrazione |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Bagnoregio |

Per rappresaglia contro l’attacco del giorno precedente i Tedeschi incendiano il paese |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Civita Castellana |

La Città è liberata |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

10 |

Viterbo |

La Città è liberata |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

Vetralla e Tarquinia |

I due Comuni sono liberati |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

11 |

Bagnoregio |

Il paese è liberato Con la liberazione di Bagnoregio tutta la Tuscia Romana torna ad essere finalmente libera! |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

La Città di Viterbo |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La Città di Viterbo, messa a durissima prova dagli ostinati bombardamenti alleati del 1943 e 1944, che la semidistruggono con perdite umane in proporzione, per gli sconvolgimenti subiti verrà riconosciuta "mutilata di guerra". |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Et alteri |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Una annotazione |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Quando società, storia e cultura non sono cose astratte |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Sarà pure un tipo "strano", ma nessuno ci fa caso, perché qui lo siamo tutti, chi più chi meno, chi in un modo chi nell'altro, ancora fortunatamente distinguibili nelle nostre umane, individuali peculiarità, pregi e difetti - comunque una cosa è certa: Massimo Perugini non è un nostalgico.

Nella cantina quattrocentesca che da Via dell'Arazzaria si raggomitola sotto la lava della Bracciano più storica, da ormai decenni raccoglie e restaura amorosamente arnesi ed oggetti di una Tuscia Romana sconsideratamente perduta, segni di tradizionali abilità artigiane e saperi contadini, noi bambini ancora vivi e vissuti, di cui presto non rimarrebbe segno, né di persone né di luoghi, né di vite né di lavoro: una cultura "terra terra" cui mai verrà dato spazio nei libri di storia o in quelli di scuola.

Eppure Massimo non è una rarità: di cultori e custodi della nostra identità collettiva ce ne sono molti, pur ciascuno con la sua particolare predilizione

chi, come lui, accarezzando un aratro o una botte, sa parlarti con rivivificante passione di semine e vendemmie

chi, come Pino Pontuali, si costruisce di sana pianta strumenti musicali scomparsi per improvvisarti dimenticati canti e strofe d'osteria

chi, come Angela Carlino Bandinelli, si cala nelle necropoli di polverose sacrestie facendoti risorgere personaggi e vicende da registri anagrafici

chi, come Sandro Carradori, con eroica tenacia ed incredibile entusiasmo mantiene vivi spirito di comunanza, identità collettiva e tradizioni popolari

chi, come Bruno Panunzi, ti prende per mano inebriandoti lungo percorsi di storia e d'arte da cui non vorresti più venir via

chi, come Massimo Mondini, muovendosi fra ali stanche di gloria e motori taciturni come fossero vecchi amici, ti trasuda orgoglio finanche dalla pelle del suo giubbotto da pilota, pronto a intraprendere sempre nuovi voli

chi, come Gianni Orsini, annota, colleziona e custodisce gelosamente, una per una, perle di espressioni dialettali di una comunità, lavoro certosino di una vita, per divulgarne un'anima altrimenti andata perduta per sempre

chi, come Bruno Fiorentini, fa del dialetto vivo la sua grande passione liberandone con rinnovata freschezza tutte le potenzialità espressive

chi, come Sandro Becchetti, Germano Lucci, Socrate Pontanari e Renzo Senatore, s'affascina di presente e documenta una quotidianità in continua evoluzione, volti e luoghi in rapida evanescenza, immagine di una cultura in via di estinzione

chi come Rosanna Vettori e Maria Luigia Morea-Panico, mantiene appassionatamente vivo il ricchissimo patrimonio dei lavori già tipicamente femminili

chi, come Luca Belllincioni, si innamora del magico paesaggio della nostra terra fino a diventarne uno dei più validi difensori contro deturpazioni e sciacallaggi

chi, come Luciano Russo, da paesi lontani onora le sue radici con sano orgoglio di appartenenza, dedicando giorno dopo giorno cura attenta e amorosa a questo portale.

E così tanti e tanti altri...

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Angela Carlino Bandinelli |

Sandro Becchetti |

Luca Bellincioni |

Sandro Carradori |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Bruno Fiorentini |

Germano Lucci |

Massimo Mondini |

Maria Luigia Morea-Panico |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Gianni Orsini |

Bruno Panunzi |

Massimo Perugini |

Socrate Pontanari |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Pino Pontuali |

Luciano Russo |

Renzo Senatore |

Rosanna Vettori |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

È la magia di immagini, sensazione di luci, ombre e colori, di odori, aromi e profumi, di voci, suoni e frastuoni, di luoghi, avvenimenti ed atmosfere solo apparentemente dimenticati, in realtà così profonde e inconsciamente radicate nella nostra memoria individuale e collettiva, da tornare a vivere di colpo, se appena solo richiamate.

Non c'è persona che non riviva questa esperienza di risveglio e di trasporto, che non si entusiasmi, perché, a dire il vero, quel "passato" costituisce fortemente parte integrante del nostro presente, il perché evidente di tutto quello che siamo, che pensiamo e che facciamo: parlare di "successo di pubblico" ad ogni mostra di Massimo Perugini, ad ogni esibizione di Pino, ad ogni libro di Angela, ad ogni proiezione di Renzo, ad ogni conferenza di Bruno, ad ogni visita guidata di Massimo Mondini, non è solo un modo di dire.

Riscoprire, preservare, custodire e tramandare la nostra storia, spiegarne alle nuove generazioni il senso e iniziarle all'attenzione, all'amore e alla lettura dei segni della nostra cultura, ci ridà di fatto e a tutto tondo quello che ci caratterizza e definisce da secoli e millenni, risollevandoci dal piattume di uniformità e d'impoverimento, di anonimità ed annullamento, a cui il dilagare massmediatico di pretestuosa modernità, decontestualizzante frammentazione e antipluralistica globalizzazione tendono insistentemente a ridurci.

Luciano Russo |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||