|

|

||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

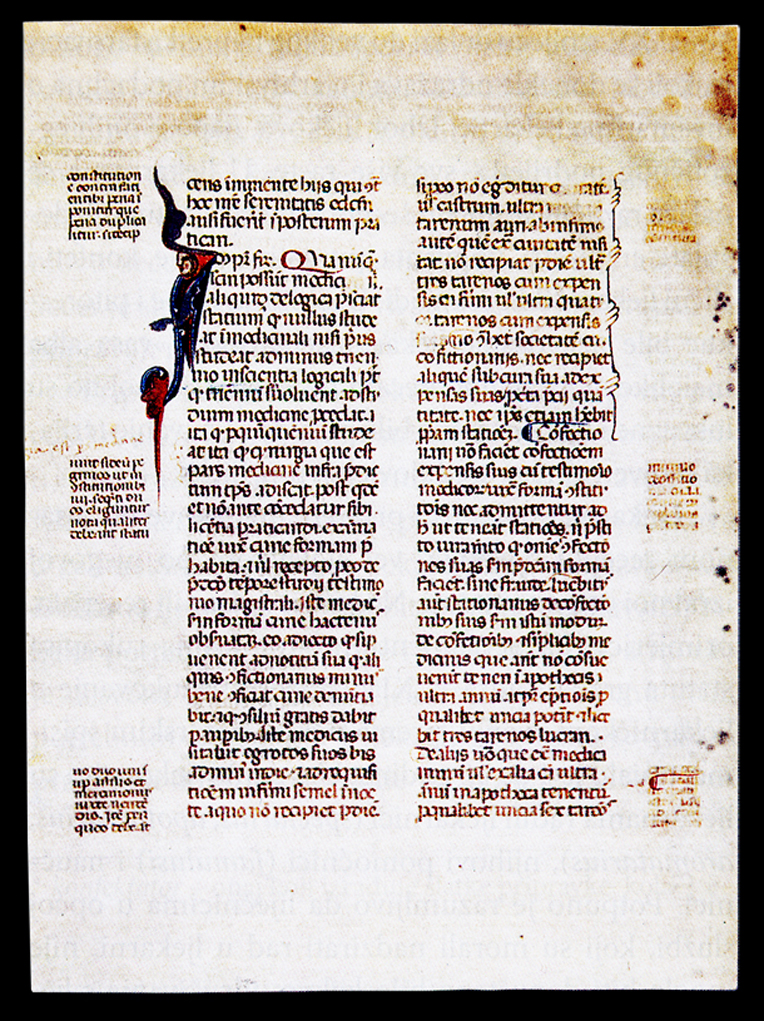

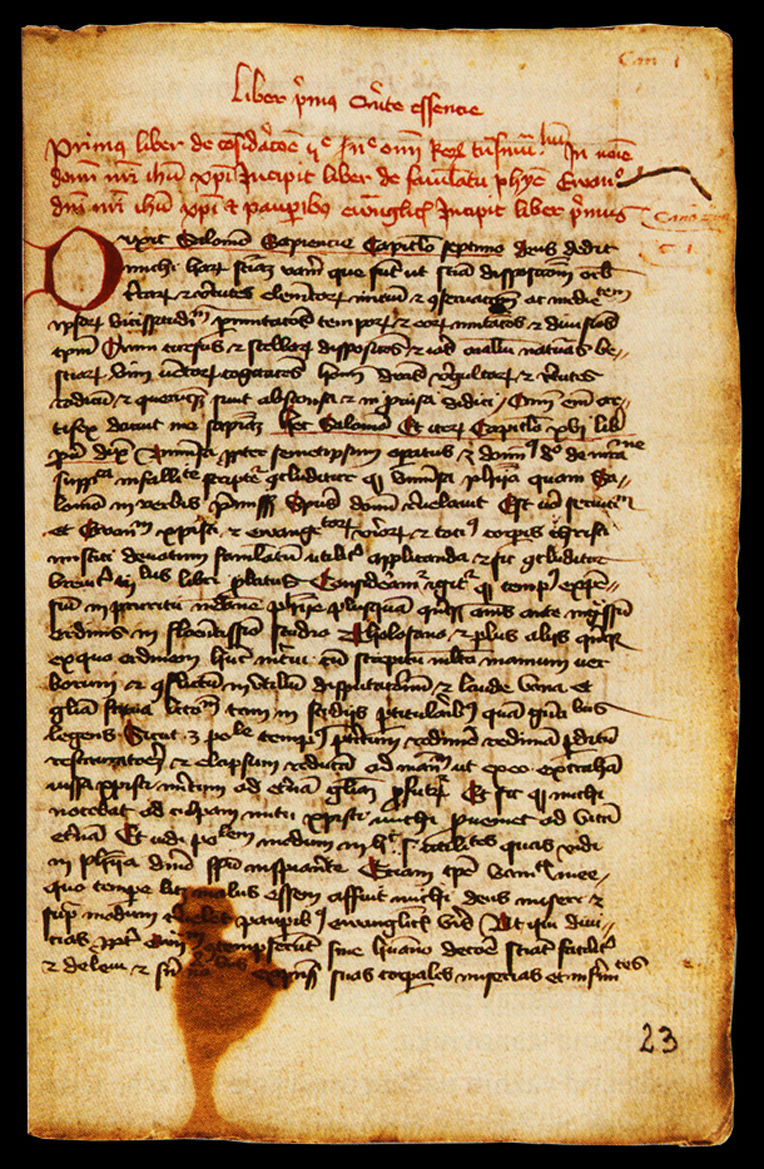

Pagina dalle "Novae Constitutiones", ovvero De confectionibus et simplicitibus medicinis, manoscritto di un codice descrittivo-procedurale napoletano in Latino del 1330, oggi conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana della Città del Vaticano |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Approfondimento |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Evoluzione della farmacologia |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

L'antico Occidente |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Le prime notizie storiche sulle piante medicinali risalgono al V sec aC, in Erodoto, che nelle "Storie" riporta delle colture di ricino, mentre Ippocrate illustra le procedure per estrarre l'olio, come proseguirà Teofrasto nel secolo successivo.

Ippocrate viene universalmente riconosciuto come il "padre della medicina" occidentale, in quanto in un'appendice terapeutica alla sua opera clinica, pur senza una trattazione organica e sistematica né farmacognostica, farmacoterapeutica o tossicologica, descrive circa 250 medicamenti.

Della medesima epoca l'inizio di una prima, rudimentale sperimentazione scientifica dei tossici e dei medicamenti allo scopo di precisarne le azioni ed aumentarne così le possibilità d'utilizzo, accrescendone la conoscenza anche con dei tentativi di ordinamento sistematico.

Teofrasto di Efeso nei 15 volumi del "De historia plantarum" descrive poi centinaia di piante e droghe, come oppio, belladonna, aloe, scilla, felce maschio ecc, molte delle quali ancora largamente sconosciute all'epoca: questo lo rende il primo maestro della botanica descrittiva.

I medici greci non si limitano all'uso di sostanze "semplici" o simplicia, ma ne utilizzano anche di "composte" o compositae, alcune delle quali alquanto complesse, come nel caso dei cosiddetti "antidoti".

È Mitridate che, temendo di venire avvelenato, si prepara l'antidoto medicinale in seguito appunto denominato mitridaticum, poi ulteriormente modificato da Andromaco, medico personale di Nerone, col nome di triaca o teriaca, miscela di ben 64 sostanze con l'aggiunta di carne di vipera, considerata il toccasana del tempo ed usata ininterrottamente fino al XIX sec come tonico, stomachico e sedativo, in una miriade di ricette "segrete" alcune delle quali con più di 100 sostanze secondo il principio che il più fa meglio del meno.

Durante il lungo periodo dell'Impero Romano nel I sec dC eccelle Pedanio Dioscoride di Anazarbo, considerato a sua volta padre della farmacologia e della botanica medica, con il suo "De materia medica", trattato in 6 libri di cui l'ultimo dedicato proprio a veleni ed antidoti.

L'opera descrive circa 600 piante officinali e farmaci di natura animale e minerale, come caolino e mercurio, in pratica tutte le droghe medicinali allora conosciute e gli effetti loro attribuiti, non più sistematizzando il materiale in ordine alfabetico né in appendice a malattie, testo di farmacognosia per eccellenza per tutto il Medio Evo fino al Rinascimento.

Da menzionare anche Aulo Cornelio Celso, il "Cicerone dei medici", l'"Ippocrate romano", autore della vasta opera enciclopedica "De medicina" o "De re medica", in cui ordina i medicamenti secondo l'effetto curativo, fornendo anche istruzioni su come applicare impacchi, unguenti ed estratti di piante.

Della sua "De artibus" ci è pervenuto il solo libro "De medicina".

Altro enciclopedista latino dello stesso secolo è poi Plinio, il naturalista, che dedica 8 dei 37 volumi della sua "Naturalis historia" alle virtù terapeutiche delle piante.

La sua opera è considerata più preziosa di quella di Celso, perché ricca di tali informazioni storiche da dare una visione più onnicomprensiva del sapere scientifico del tempo, anche se, a dire il vero, alla quantità delle notizie non sempre corrisponde un qualitativo approfondimento critico, lasciando al contrario ampio spazio a fantasie e superstizioni, anche in questo comunque fedele specchio dell'epoca. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La tradizionale Farmacia delle Erbe dell'antico Monastero di San Biagio, in Umbria, precisamente a Nocera Umbra, a pochi chilometri da Assisi, ancora oggi attivo come sede di un centro anti-stress e "percorsi detossinanti". |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Da Galeno agli Arabi |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Ma il più famoso farmacista dell'antichità occidentale è senz'altro Claudio Galeno, medico dei gladiatori a Pergamo, Asia Minore, nel II sec dC, che, grazie al suo "Methodus medendi", un'opera di farmacoterapia in cui esamina la capacità curativa dei medicamenti nella loro, classificandoli in ordine alfabetico, viene a pieno diritto considerato padre della farmacia, con tanto di scuola di ricettistica medica secondo precisi format alcuni dei quali ancora in uso ad oggi.

Nel suo "De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus", opera in 11 volumi, elenca poi 473 droghe vegetali, dando corpo a concetti fondamentali, quali medicamenti "semplici" e "composti", come trasformare i primi nei secondi in preparazioni farmaceutiche o "formulazioni" idonee alla loro somministrazione, per cui "galenica" viene ancora oggi denominata qualsivoglia preparazione farmaceutica codificata in un testo ufficiale.

A seguito delle invasioni barbariche, con il conseguente collasso dell'organizzazione socio-culturale dell'Impero Romano, per tutto il Medio Evo l'evoluzione del sapere medico ristagna o addirittura regredisce.

Quanto fino ad allora acquisito sulle proprietà medicamentose o tossiche delle droghe viene anch'esso trasmesso nel contesto del patrimonio intellettuale e scientifico "classico".

Questo trasferimento teorico e di know-how avviene da un lato nei monasteri, attraverso la ricerca, la copiatura, la traduzione ed il commento di antichi manoscritti ad opera dei cosiddetti "Padri della Chiesa" - vedi ad esempio i Codici di Montecassino, la Scuola di Tours, il Chiostro di S. Gallo e quello di Bobbio vicino a Pavia, Benedetto Crupo nel Settecento, Macer Floridus nell'Ottocento...

I monaci inoltre, nella imposta economia di sopravvivenza e autosufficienza, prendono a coltivare nell'hortus conclusus dei chiostri anche piante officinali, una pratica già propria degli antichi Romani nei giardini delle ville e rilanciata in tutta Europa da Carlo Magno con l'Editto "Capitulare de villis et curtis imperialibus" dell'812.

Dall'altro lato ci sono le famose Scuola Araba, dei nuovi padroni del Mediterraneo, e, in parallelo e a seguire, Scuola Salernitana, legata ai loro successori, i Normanni.

Gli Arabi, abili guerrieri, dagli inizi si dimostreranno anche saggi conquistatori ed amministratori dell'eredità culturale greco- romana, inclusa quella medica, fondendola sapientemente con l'indiana ed arricchendola abbondantemente di proprio. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La medicina cinese classica viene oggi considerata dall'Occidente come "non convenzionale", ma allo stesso tempo si ha ragione di ritenerla il più antico sistema medico conosciuto al mondo, con una farmacologia che segue di per se i medesimi principi della nostra dietetica, utilizzando tutto ciò che esiste nei tre i regni della natura - l'animale, il vegetale e il minerale - sfruttando però preponderatamente la potenza energetica delle droghe e dei farmaci (questi sotto forma di decotti, estratti, polveri, compresse, capsule, creme e sciroppi), tanto da poter risultare tossica o addirittura mortale per un occidentale che non vi sia abituato. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

L'antico Oriente |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

È degli inizi del II sec dC in India il testo di medicina "Charakia samhita", con oltre 500 droghe vegetali, animali e minerali e relative prescrizioni.

Nella seconda metà del secolo poi in Cina le opere di Chang Chung-Ching, di T'sang Kung e di Hua T'o, con precise annotazioni relative a diverse droghe medicinali, alcune delle quali usate anche a scopo anestetico.

Attraverso la colonizzazione della Spagna e della Sicilia gli Arabi introdurranno in Europa, oltre ad innovative conoscenze filosofiche, umanistiche e scientifico-matematiche, come la loro "algebra", الجبر, al-ğabr o al-djebr, "ri-unione", "connessione", "completamento", le cifre da 0 a 9, studi e traduzioni di testi greci e latini, oltre che invenzioni epocali come la carta, la stampa e la polvere da sparo tutte dal lontano Oriente.

Notevoli i loro progressi di avanguardia nei campi dell'arte, dell'architettura, dell'urbanistica, dell'astronomia, dell'astrologia e della metallurgia, le cui nozioni verranno attentamente documentate e tramandate in trattati sempre più avanzati ed oggetto di continui aggiornamenti, come il "Libro degli Alchimisti".

E fra tutto ciò anche notevoli progressi in agricoltura - la "noria" faciliterà l'irrigazione dei campi e la coltivazione di piante eduli fino ad allora sconosciute, come la melanzana, il carciofo, l'asparago, il riso, il limone, l'arancio e la canna da zucchero - e altrettanto notevoli progressi in medicina con nuove droghe vegetali, quali cannella, noce d'areca, moscata e vomica, senna, tamarindo, canfora e manna per nominarne alcune.

Insieme a studio e sperimentazione di nuovi medicinali a base di erbe, nuove cure di malattie, alternative e progredite, grazie anche a nuove forme farmaceutiche, come sciroppi e tinture, frutto di preparazioni molto più complesse, tanto da richiedere locali adatti alla preparazione, le "farmacie". |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La "cultura" araba non ha quindi nulla da invidiare a quella latina e la stessa "lingua" araba viene considerata nel Medioevo lo strumento della comunicazione scientifica internazionale (come oggi l'Inglese), utilizzata da Musulmani, Cristiani ed Ebrei.

Lo specifico sapere medico viene trasferito e divulgato in apposite scuole, la più antica delle quali l'Università Medica di Bagdad del IX sec, seguita 3-4 secoli più tardi da ben 17 Università Mediche in Spagna e una in Francia.

Tra i medici arabi, fino ad allora più esatti ed oggettivi di quelli europei nel descrivere droghe e piante medicinali rare.

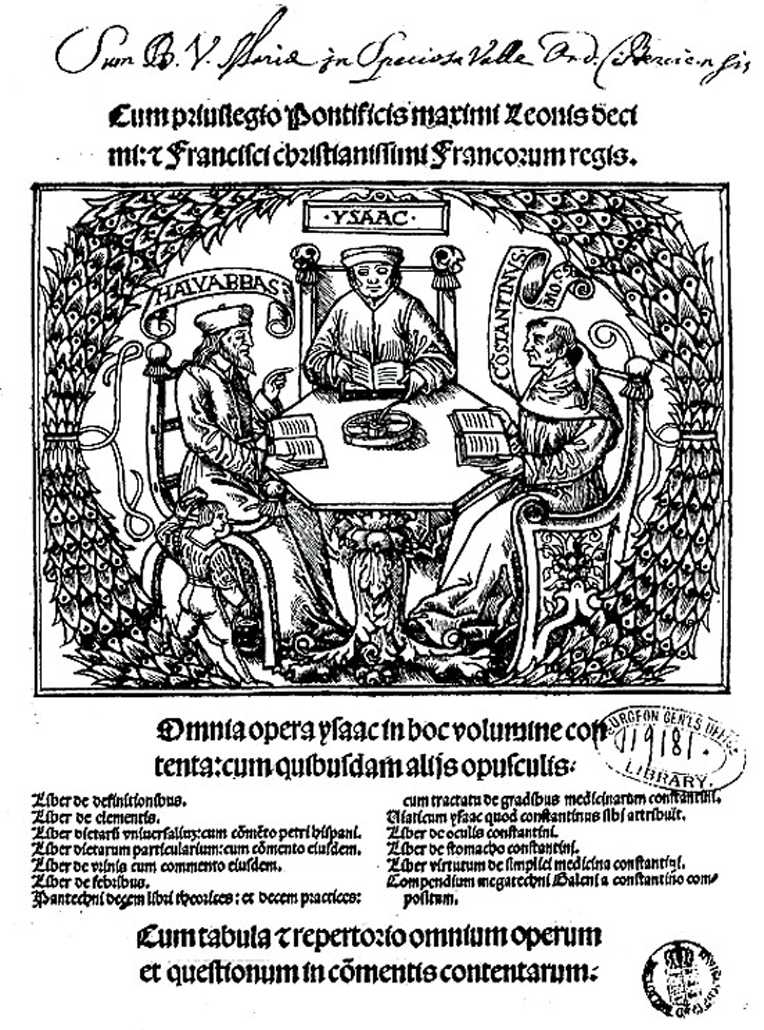

Da ricordare Isacco "Giudeo" o Isacco Israeli o Abu Jakub Ishak ben Soleiman el-Israili filosofo e medico ebreo egiziano, tra i più notevoli rappresentanti della Scuola Medica Araba, autore di opere di grande diffusione in tutta Europa fino al Rinascimento, come il suo libro "Sulle febbri" e quello "De particularibus diaetis" (pubblicato a Padova nel 1487), "Averroè" nell'Europa medievale ma ʾAbū al-Walīd Muhammad ibn ʾAhmad ibn Rud, أبو الوليد محمد ابن احمد ابن رشد, latinizzato come Aven Roshd poi Averrhoës o Averroës, precursore di Avicenna), "Avicenna" o Ibn Sīnā, alias Abū ʿAlī al-Husayn ibn ʿAbd Allāh ibn Sīnā o Pur-Sina noto in Occidente come "Avicenna", in Persiano ابن سينا, intorno all'anno Mille attivo medico, filosofo, matematico, logico e fisico, Mesuè il Giovane, un furbo medico italiano cristiano giacobita della Chiesa monofisita di Siria, che prende il nome Mesuè pubblicando un "Antidotarium", Serapione, "il Vecchio" o Yahyā ibn Sarafyūn siro del IX sec noto nell'Europa latina come Johannes Serapion, e "il Giovane" o Ibn Sarabi arabo del XII sec, come tantissimi altri tra cui Jrm Batuta, Ibn Abi Usaybi'a, Abu al-Salt, Zuhr ibn Abi Marwan Abu l-Ala, Ali ibn Ridwan, Abu al-Qasim al-Zahrawi, Ibn al-Dhahabi, Ibn Hasan al-Kattani, Al-Kirmani, Abu l-Faraj al-Tayyib, Alhazen, Ibn al-Baytar, Ibn al-Jazzar, Ibn al-Khatib, Ibn al-Nafīs, Ibn Butlan, Ibn Hubal, Yoná Ibn Yanáh, Ibn al-Quff, Ahmad ibn Yusuf, Ibn Zuhr, Muhammad ibn Abdun al-Jabali, Al-Dakhwar, Al-Harith ibn Kalada, Hayat Sindi,ʿAli ibn Isa... |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

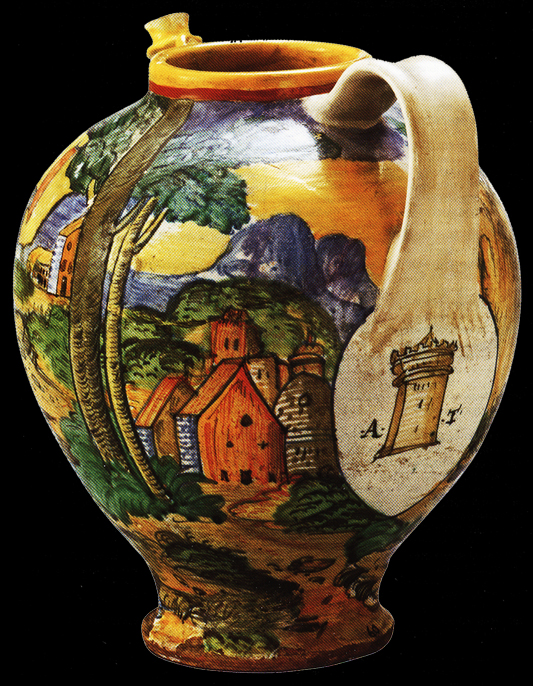

A sinistra, vasetto contenitore da farmacia in maiolica spagnola per alghe di tipo Alsidium Helminthochorton, detta anche "Corallina di Corsica", con nota azione antelmintica, capace cioè di uccidere o espellere i vermi parassiti intestinali o elminti in caso di verminosi.

A destra, vaso contenitore a brocca con becchetto per versare in maiolica italiana proveniente da Urbino del 1550 circa, per medicamenti di tipo sciropposo o appiccicoso, detti in Arabo Loch, in Greco Eclicmata e in Latino Linctus, per applicazioni lenitive sulla mucosa della gola in caso di laringite, cordite o faringite o tossi violente, tra cui Loch De Pino, Loch De Succo Caulium, Loch De Praffio, Loch De Scilla, o, come qui nello specifico, A[qua] D[e] Farfara. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

I farmaci |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Il termine "farmaco", dal Greco antico φάρμακον, significa originariamente "veleno", nel senso letterale della parola, quale "sostanza in grado di compromettere con effetto generale o selettivo, immediato o ritardato, reversibile o non, fino alla morte dell'organismo colpito", e solo in seguito, idoneamente scelto e dosato, con la moderna accezione positiva di "medicamento" o "medicina", nel senso di "veleno che scaccia veleno".

Il latino venēnum invece riferirebbe etimologicamente a Venus, la dea Venere del Pantheon romano, quindi con lo specifico senso di piuttosto "filtro amoroso", "pozione magica".

Le cosiddette "droghe" invece - siano esse vegetali, animali o minerali - sono sostanze dotate di proprietà farmacologiche.

Le più antiche, quelle vegetali, sono parti di piante non affatto "trattate", ma soltanto sapientemente preparate e conservate per essere utilizzate tali e quali a fini terapeutici.

Le cosiddette "piante officinali" o medicamentose - dal Greco antico ìατρóς, iatrós, "medico" - o terapeutiche risultano curative grazie a sostanze come oli, resine, latici, contenute nelle loro foglie, radici, fiori, semi o quant'altro).

La conoscenza e l'uso di tali piante "medicinali", una volta chiamate anche "semplici", sono antichissimi, certamente tra i primi e per molti secoli, anzi millenni, unici rimedi contro disturbi e malattie.

Alcune di queste piante - digitale, salice, pervinca ecc. - forniscono ancora oggi i "principi attivi" largamente usati dall'industria farmaceutica, rispettivamente per cardiotonici, aspirina, antitumorali ecc.

Questi principi altro non sono che composti chimici contenuti nelle piante che hanno la capacità di agire sull'organismo vivente animale, quali alcaloidi, glucosidi, saponine, gomme, essenze, spesso localizzabili in abbondanza in parti sopecifiche delle piante.

Per questo motivo di alcune specie vegetali si usa tutta la pianta, di altre il solo legno o la corteccia, la radice, il bulbo, le foglie, i semi e la parte impiegata ovvero il prodotto ottenuto prendono il nome di "droga officinale", vedi ad esempio l'oppio del papavero.

Molte delle piante officinali sono velenose, da cui appunto il nome di "farmaco", e la quantità dei loro principi attivi risente sensibilmente sia del clima che del terreno, senza dubbio più aromatiche nelle zone climatiche temperate calde.

Importante è anche quando la raccolta delle piante viene effettuata, il cosiddetto "tempo balsamico", quando cioè le loro parti sono più ricche di sostanze utili, di regola in coincidenza della fioritura.

Quasi tutte le droghe vanno conservate, il più comunemente disseccandole, nelle procedure artigianali di produzione, ovvero "liofilizzandole", in quelle industriali.

Moltissime delle piante officinali, tra cui le Asteracee, come arnica, assenzio e camomilla, le Apiacee, come anice e prezzemolo, le Lamiacee, come lavanda, menta, salvia e timo, sono o sono state spontanee in natura ma molte vengono oggi coltivate e le più aromatiche fra loro utilizzate anche in gastronomia, enologia, pasticceria e profumeria. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Una nota distintiva su |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

"droghe" e "farmaci" |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Il linguaggio cambia con la società che si evolve nei suoi fenomeni di massa, per cui... |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Oggi nel comune linguaggio moderno si definisce "droga"

"una sostanza naturale o di sintesi capace di modificare temporaneamente lo stato psichico dell'individuo che è alla ricerca di una condizione patologica del piacere". |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Pertanto sono "droghe" tutte e solo quelle sostanze capaci di provocare effetti stupefacenti o allucinogeni - oppio, hashish, marihuana, peyote, morfina, cocaina, eroina, mescalina, LSD, amfetamina, barbiturici e così via - e "drogato" chiunque usi o sia sotto l'effetto di sostanze voluttuarie.

Ma "droghe" venivano e vengono ancora considerati e chiamati anche alcuni alimenti, come il comunissimo aglio, e spezie, quali ad esempio noce moscata, chiodi di zafferano, cannella e molte molte altre, garofano, utilizzate in cucina per rendere i cibi più appetibili e/o digeribili. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

In "farmacognosia" s'intende specificamente con "droga"

"un corpo vegetale, animale o minerale ovvero una parte di questo che contiene, assieme ad altri componenti inattivi o di scarso interesse farmacologico, una o più sostanze attive farmacologicamente dette 'principi attivi'". |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La farmacognosia è il settore della farmacologia dedicato al riconoscimento, lo studio e la descrizione delle sostanze medicinali, in particolare quelle vegetali.

Ne consegue che più propriamente "droga" sia quindi sinonimo di "medicamento semplice" naturale, tanto che nel Medio Evo tali droghe vengono appunto chiamate "semplici" e "semplicista" chi prepara, conserva e vende droghe vegetali a scopi medicinali. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Parimenti si indica piuttosto con "farmaco"

"un prodotto chimico complesso derivato, sempre con proprietà farmacologiche, capaci cioè di provocare una variazione funzionale". |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

"Farmaci" sarebbero quindi, ad esempio, fra molti altri elementi, lo zolfo e l'arsenico. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

L'Imperatore Federico II, 1194-1250, effigiato a mo' di condottiero antico-romano vittorioso, con la corona di alloro, su un "augustale" d'oro da lui coniato in qualità di Re di Sicilia. |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Il farmacista |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Il "farmacista" diventerà la figura professionale sanitaria dello specialista del farmaco, in grado di preparare, fabbricare e controllare i medicinali, la loro corretta dispensazione con la giusta posologia, per la loro idoneità terapeutica ed effetti collaterali.

La sua specifica competenza scientifica lo autorizzerà a consigliare farmaci e a svolgere funzioni epidemiologiche, preventive e di educazione sanitaria presso la popolazione.

I più antichi farmacisti o "somministratori di veleni" in Occidente sono nell'Antica Grecia nella classe dei cosiddetti ριξοτομοι, rhizotomoi, "tagliatori di radici", esperti nel raccogliere e preparare radici di piante medicamentose.

Propriamente "tagliatori", quindi di fatto "raccoglitori" di radici, vale a dire conoscitori, raccoglitori, preparatori e venditori di droghe medicinali.

Non di rado sono principalmente dei dotti scrittori ad occuparsi di piante medicinali e, tra questi, Dioscoride è considerato uno dei primi e più grandi maestri dell'intero mondo greco-romano.

Contrapposta alla classe dei tagliatori, quella dei φαρμαχπυλαι, farmakhpulai, girovaghi o venditori ambulanti, che nelle piazze vendono le loro medicine, un po' come i molto più recenti "ciarlatani" (ma quelli seri...).

La figura professionale del farmacista vanta origini altrettanto o addirittura più antiche in Oriente, fra cui il classico "curatore" giapponese è quella più paragonabile ad un moderno farmacista.

Ciò spiegabile naturalmente col fatto che l'Oriente abbia terre così fertili, ricche di piante profumate, piante aromatiche, succhi e resine salutari, come pure antichissime tradizioni di utilizzo. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Sotto a sinistra, il cosiddetto "bastone di Asclepio", il dio della salute nell'antico pantheon greco, l'Esculapio dei Romani, istruito nell'arte medica dal centauro Chirone.

Antico simbolo associato alle arti sanitarie, il quale raffigura un serpente, che, cambiando la pelle, sta per rinascita e fertilità, nel racconto di Adamo ed Eva della Genesi anche associato alla Conoscenza del bene e del male, ma qui attorcigliato

intorno ad un bastone o verga, il più

primordiale e semplice degli strumenti. (Da non confondere con il "caduceo" a due serpenti del dio Ermes, sotto a destra!) |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Sopra a destra, elegantissima spilla inglese da farmacista in oro incastonata di diamanti, raffinato gioiello di Epoca Vittoriana, che riprende la simbologia del cosiddetto "caducèo", in Greco antico κηρύκειον, kērukeion, "la verga dell'araldo", ricorrente nella mitologia greco-egizia come attributo di Hermes, dio della Parola e della Comunicazione, messaggero degli dei, il Mercurio romano, e proprio per questo poi assurto ad emblema dell'inviolabilità dell'ambasciatore.

Il dio mostra il caduceo per risolvere le dispute, come manifestazione fisica dell'"Equilibrio immanente in natura" in tutte le cose e che dagli esseri umani deve essere messo in tutte le loro azioni.

Infatti sul bastone sacro, simbolo di pace e prosperità, si attorcigliano due esemplari di Zamenis Longissimus, un sepente detto anche "Colubro di Esculapio", rappresentazione fisica del Bene e del Male, bilanciati simmetricamente dalla bacchetta del dio a controllarne l'equilibrio, quindi anche simbolo del potere di conciliare gli opposti, ripreso dall'alchemia come segno di sintesi di due sostanze tra loro repellenti, come zolfo e mercurio.

Il simbolo si rifà anche al leggendario "Ermete Trismegisto", "Erme-te" dalla fusione di Hermes con Thot, dio egizio dei numeri, e "Trismegisto", ovvero tre volte grandissimo, figura pre-classica e mitico fondatore della filosofia ermetica, nei cui Corpus hermeticum il dio greco della salute Asclepio descrive l'arte della telestiké, l'arte di richiamare o imprigionare cioè angeli e demoni nelle statue "con l'aiuto di erbe, gemme e profumi".

La magia si evolverà nella medicina e l'alchemia genererà la chimica, frutti entrambi della ragione, della conoscenza e dell'esperienza umana, da cui le ali, simbolo dell'Hermes anche dio del Commercio e, quindi dell'Intelligenza e dell'Astuzia, che entrano così anch'esse nel simbolismo della "farmacopea", la guarigione fisica.

Nel simbolo caduceo della farmacia, i due serpenti vanno a rappresentare nello specifico uno la dose terapeutica, il veleno curativo e vitale per il paziente, cioè il farmaco, mentre l'altro la sua dose tossica, cioè il veleno dannoso e perfino mortale, che il farmacista-speziale sa tenere separati con il bastone grazie alla sua conoscenza, simboleggiata dalle ali, del giusto dosaggio, perché, come Paracelso insegna, "tutto è veleno e nulla esiste di non velenoso - è solo la dose che ne tiene l'effetto sotto controllo!". |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Ora nell'Antica Grecia i rhizotomoi non solo ricercano erbe e radici, ma di fatto curano con esse i pazienti, esercitando un tutt'uno di doppia professione in qualità di medico e di farmacista, uno stato di fatto che resisterà in Europa almeno fino al XII sec.

Sarà in Italia che la figura del farmacista, chiamato "speziale", inizierà ad affermarsi come figura professionale indipendente a partire dal XIII sec, un vero professionista, autonomo ed altamente riconosciuto.

Questo radicale cambiamento dovuto soprattutto alla volontà riformista di Federico II di Svevia, Imperatore e Sovrano colto ed illuminato del Regno di Sicilia, fondatore dell'Università di Napoli, la quale ancora oggi porta il suo nome.

Federico II eredita, assimila e promuove convintamente la cultura araba, all'epoca senza dubbio più libera e creativa e di molto superiore a quella europea in molti ambiti, stimolando i suoi studiosi a dedicarsi a matematica, scienze naturali e alchimia.

Sue le epocali riforme che separeranno e regolamenteranno anche l'esercizio della professione medica e quella dello speziale, definendone e limitandone i reciproci rapporti, con addirittura il perentorio divieto di qualsivoglia forma di comune associazione o arte.

Con la Scuola Medica Salernitana di Federico II come modello, la più antica ed autorevole in Europa, cronologicamente seconda soltanto alla Scuola Araba, seguiranno presto altre scuole in Italia - in Toscana a Firenze e Siena, in Veneto a Padova e Venezia, nel Lazio a Roma, in Liguria Genova - come pure in tutta Europa.

Verranno costestualmente fissati i principi fondamentali a regolamentazione della professione nei cosiddetti "Statuti delle Arti degli Speziali", che già poco più di un secolo dopo, nel 1400, porteranno la "Corporazione degli Speziali" ad essere considerata fra le più prestigiose, una fra le più importanti ed ambite nella società dell'epoca, compresa in quel di Firenze tra le sette cosiddette "Arti Maggiori".

A partire dalla seconda metà del Settecento la chimica inizierà ad influenzare la terapia e nasceranno così sia i primi trattati di farmacia che le prime "farmacopee", manuali sull'arte di preparare i farmaci, libri e documenti inizialmente e per lungo tempo tutti in Latino, infine sla stessa nomenclatura alchimistica verrà progressivamente sostituita da quella chimica. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Andrea Pisano, circa 1334, l'interno di una farmacia dell'epoca in un bassorilievo, realizzato secondo i disegni di Giotto, raffigurante lo speziale seduto, a destra, con un classico vasetto in ceramica contenente degli estratti di cui controlla il nome, con vicino a se probabilmente un assistente o un medico con in mano un altro contenitore, e di fronte alcune giovani clienti sulla sinistra nell'atto di dar mano alle loro borse per pagare al farmacista il prezzo richiesto per la droga |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La farmacia |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Il farmacista esercita la professione in "farmacia" (branca della biologia e della medicina - scienza, tecnica, preparazione e distribuzione - oggi "farmacologia"), sia essa comunitaria od ospedaliera, nell'industria farmaceutica, cosmetica e nutraceutica.

Nel nostro linguaggio comune il termine è decaduto però a indicare piuttosto un luogo, il locale commerciale in cui i farmaci vengono veduti.

È nell'antica Roma che nascono le prime vere e proprie farmacie commerciali o Tabernae medicinae, nelle quali il "pharmacotriba" non esercita più la medicina, ma si limita a preparare e vendere rimedi medicamentosi, all'occasione anche realizzando quei medicamenti composti prescritti da un medico.

Dopo la stagnazione, se non la regressione, medievale, va alla Scuola Medica Salernitana, la più antica in Italia, il grande merito di riuscire ad assimilare la medicina greco-romana e quella araba, senza lasciarsi soppraffare dal loro misticismo, empirismo o alchimismo.

La preesistente "Accademia di Medici" di Salerno del IX sec si trasforma prima in "Scuola per Medici" verso il 1050 e poi, con un grande balzo in avanti ad opera di Federico II, in "Università per medici e farmacisti" nel 1231, facendo meritare alla città, centro di eccellenza di cultura e di erudizione scientifica dell'epoca, il titolo di "Civitas hippocratica".

Tra le opere importanti della Scuola Salernitana il "Regimen sanitatis", l'"Antidotarium" di Nicolao Preposito, il "Liber de semplici medicina" di Matteo Plateario, completa descrizione di tutte le droghe usate dalla Scuola, e l'"Alphida", un vocabolario di droghe e malattie.

E nel contesto nasce sia la figura del "Lettore dei semplici", un "elencatore ed illustratore" dei medicamenti naturali, per lo più vegetali, che la prima cattedra in "Lectura simplicium", in pratica il primo insegnamento ufficiale, se pur sostanzialmente botanico, di Farmacologia e Farmacognosia in Occidente.

Fino ad ora tutte le arti sanitarie vengono esercitate dal medico, dato che le leggi in materia non distinguono fra medico e farmacista o "speziale".

È l'esplosivo commercio di droghe e spezie operato dalle Repubbliche Marinare ad arricchirne enormemente il numero, anche di quelle usate in medicina, per cui il medico non riesce più da solo a conoscerle, riconoscerle, acquistarle ed utilizzarle tutte.

Oltre a questo gli stessi procedimenti estrattivi sempre più complessi e le preparazioni con procedure sempre piu elaborate spingono la materia ven oltre i limiti della pura competenza del medico praticante, fino ad arrivare a richiedere degli specialisti di settore al servizio del medico, dei "preparatori" specializzati.

Tale necessità, sperimentata dagli Arabi molti secoli prima, li porta a formare i primi farmacisti e realizzare le prime farmacie per la preparazione e la vendita di medicamenti già nell'VIII sec a Bagdad. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Una dettagliata pianta della Città di Traù datata 1755 (l'orientamento ribaltato!), sopra il Sud, con la Marina di fronte all'Isola di Bua e, in alto a destra, il Castello del Camerlengo, "A", sotto il Nord, con i bastioni pentagonali di difesa, di cui oggi rimane solo la Torre San Marco, "B", lo stretto ponte fortificato tra l'isola e la terra ferma, con la strada verso Spalato, sull'antico tracciato di quella antico-romana già di connessione a Salona, lungo una fascia costiera all'epoca dedicata esclusivamente a produzione agricola.

Quasi al centro il quartiere marcato in rosso, contassegnato con il numero 9 in legenda, è l'"Ospitale Publico" con annessa farmacia. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

L'Editto di Melfi raggiunge Traù |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

In Italia le prime farmacie private nascono e si diffondono a cavallo del XII e XIII sec, dapprima presso corti di Principi e chiostri di ricche Confraternite, poi anche pubbliche, senza alcuna regolamentazione al riguardo, ma semplicemente affidandosi nella preparazione di farmaci ad "Antidotari" ed i "Dispensari".

Nel XIII sec però la svolta, quando Federico II nell'Italia Meridionale drasticamente vieta al medico di preparare medicamenti, fissando con l'"Editto di Melfi" del 1240 i regolamenti per l'apertura di "farmacie" e favorendo la diffusione dei primi "Codici", "Ricettari" e "Farmacopee".

Una decisione imperiale con dirette conseguenze nell'intera Europa, dove nel XIII e XIV sec vengono adottati a tappeto disposizioni legislative simili e statuti speciali.

Le norme da ora in poi riguarderanno sia la professione del farmacista, che l'insegnamento delle piante medicinali, come lo "Statuto dell'Arte degli Speziali" del 1258 a Venezia e 1300 a Firenze, con l'Arte degli Speziali sempre più distinta da quella dei Medici, e molte saranno le farmacie pubbliche che apriranno in tutta Europa, nel 1241 a Napoli, nel 1264 a Trier/Treviri e a Schweidnitz, nel 1267 a Munster, nel 1271 (documentato ma di sicuro prima!) a Trogir/Traù... |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

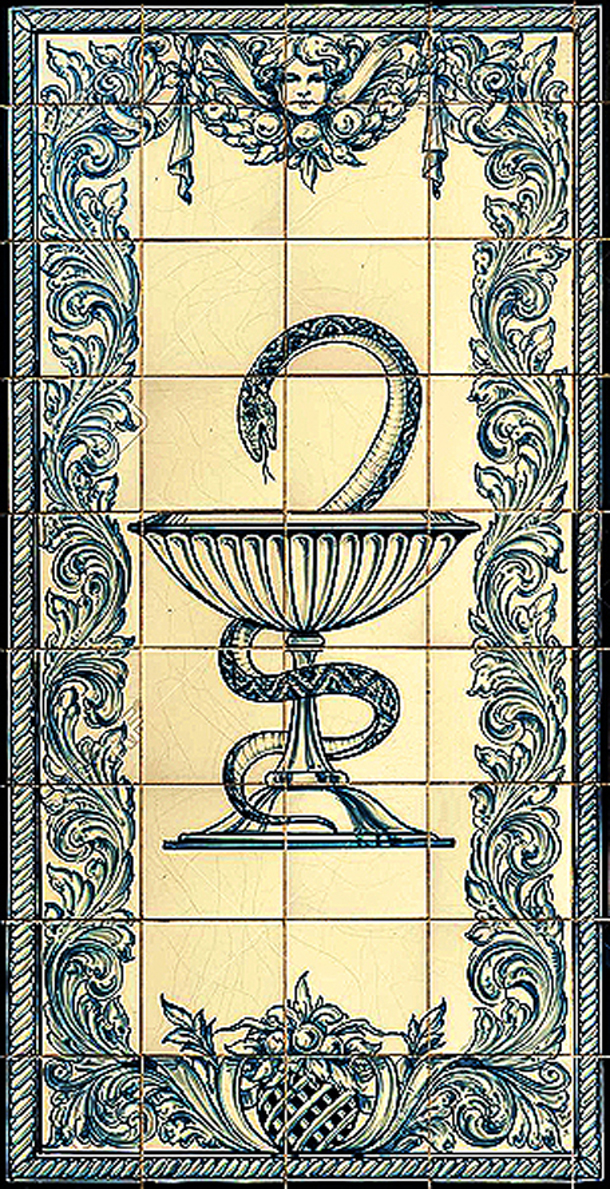

Decorazione su maiolica mediterranea della simbologia farmaceutica: il sepente, dalla notte dei tempi a rappresentare la vita (per gli antichi Romani lo spirito protettore degli antenati nei larari delle loro abitazioni, dal Latino lar[es] "focolare", a sua volta dall'Etrusco lar, "padre") ed il pestello del farmacista |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Nel Rinascimento le piante medicinali resteranno, sempre più numerose, il principale mezzo terapeutico per la cura delle malattie, quindi diventerà essenziale saperle riconoscere, conoscerne le proprietà terapeutiche e le eventuali sofisticazioni e, con l'invenzione della stampa a caratteri mobili, fiorirà tutta una nuova letteratura di codici farmaceutici, "Compendi", "Dispensari" e "Antidotari".

Tra questi di particolare importanza "Paragranum" e "Paramirum" del medico svizzero Paracelso, il "Lutero della medicina", nel XV- XVI sec, il quale studierà e diffonderà l'uso di medicamenti chimici o spagirici, come zolfo, mercurio, piombo, arsenico, zinco e antimonio, sostenendo che la droga non costituisce un'entità terapeutica inscindibile e dimostrando che agisce attraverso quella chiama una quinta essenza, il cosiddetto "principio attivo". |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

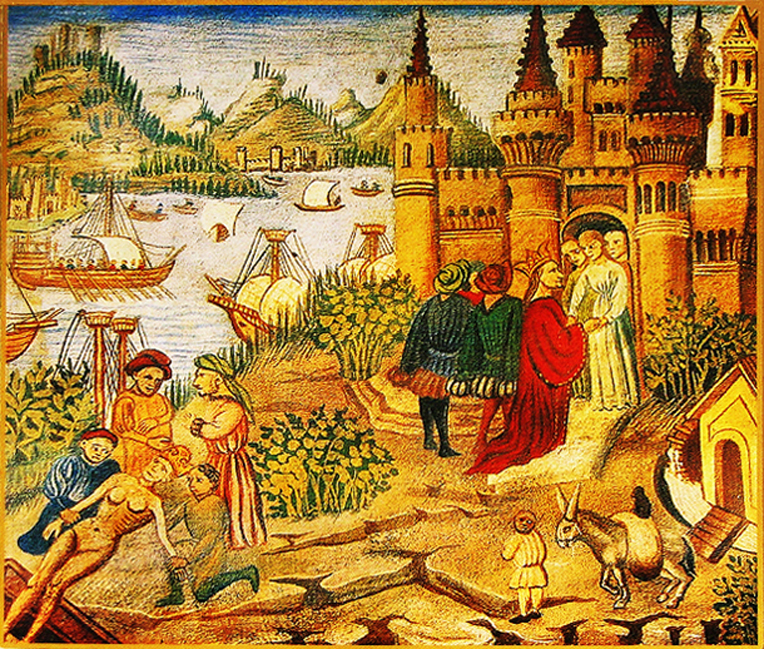

Miniatura dall'Enciclopedia Medica del X-XI secolo detta "Codice di Avicenna" - latinizzato dall'Arabo ابن سينا, Ibn-Sina, o ابوعلى سينا, Abu Ali Sina - una combinazione di medicina galenica e araba, rappresenta un episodio storico a conferma della presenza attiva ed il ruolo delle donne nella Scuola Medica Salernitana.

La vita del Duca di Normandia Roberto II, figlio di Guglielmo il Conquistatore, ferito da una freccia avvelenata in Terrasanta durante la Prima Crociata, viene salvata dalla moglie Sibilla di Conversano a sacrificio della propria, succhiandogli il sangue secondo gli insegnamenti dei medici salernitani.

In basso a destra la sepoltura di Sibilla e in alto a sinistra il corteo di ringraziamento di Roberto ai medici salernitani che incontra sulla porta della città, alto rappresentante dei quali il medico donna in abito bianco, cui stringe le mani al centro, affiancata da due colleghi in abiti marroni. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La Scuola Medica Salernitana |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La posizione geografica di Salerno riveste sicuramente grande importanza nella nascita e crescita della Scuola, porto centrale del Mediterraneo esposto a influssi sia arabi nord-africani che greco- bizantini, riscopre opere classiche a lungo dimenticate nei monasteri benedettini cittadini del quartiere Plaium Montis e della vicina Badia di Cava.

Alle pendici del Monte Bonadies la longobarda Noba Civitas ospita monasteri e fabbriche benedettini sui terrazzamenti giù verso il mare attraversati da flussi perenni d'acqua ad irrigarne gli orti, e numerose sono le "spezierie", seguite dalle prime farmacie monastiche dette "armaria pigmentariorum", dove medici monaci conservano ed essiccano estratti di piante officinali per curare i malati.

La fondazione della "Schola Salerni" risale senza dubbio all'Alto Medioevo, a metà dell'VIII sec o quasi sicuramente al IX sec, ma non esistono documenti che possano comprovarne una data precisa, quindi tradizione e leggenda suppliscono come solito a questo vuoto storico, con il suo massimo splendore tra X e XIII sec.

Certo è che la Scuola è la prima e più importante istituzione medica d'Europa nel Medioevo almeno a partire dall'XI sec, da molti considerata la madre delle università che poi fioriranno nel XII e XIII sec in tutto il continente, precedente dunque a quelle di diritto a Bologna, del 1088, di teologia e filosofia a Oxford, del 1096, e a Parigi, del 1170, come pure delle consorelle di medicina a Montpellier, del 1215, e a Padova, del 1222.

Lo stesso termine "università" nasce proprio con la Schola dato che, oltre a medicina - con le donne ammesse sia come insegnanti che come studenti - vi si tengono anche corsi di filosofia, teologia e legge, un insegnamento "universale" nei contenuti e nelle modalità.

Ne scriverà infatti Tommaso d'Aquino: |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

"Quattro sono le città preminenti:

Parigi nelle scienze, Salerno nelle medicine, Bologna nelle leggi, Orleans nelle arti attoriali." |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Pagina iniziale del manoscritto del compendio salernitano di medicina Ephemerides- Medica conservato a Zagabria |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La Scuola Salernitana introduce una evoluzione dei modelli di insegnamento già adottati nelle scuole delle cattedrali e, soprattutto centri di studio dei monasteri, con "lectio" - "quaestio" - "disputatio" - "determinatio", cioè lettura o lezione (come apprendimento tramite studio proprio ovvero attraverso insegnamento altrui), impostazione dei quesiti ovvero individuazione dei problemi, ragionamento con argomentazione sottoposta a disputa interpretativa, sintesi finale.

Il tutto fondato su tradizione greco-latina almeno arricchita, se non spesso completata, da nozioni di culture medio-orientali, come l'araba e l'ebraica.

Pur partendo dalle basi teoriche del sistema degli "umori" di Ippocrate e Galeno, per molti aspetti la Scuola Salernitana fa la storia della medicina con un epocale salto di qualità, introducendo un nuovo metodo di lavoro, fondato essenzialmente su necessità di pratica sperimentale, osservazione attenta e derivante esperienza nell'assistere i malati, viatico al futuro metodo empirico, e su questo proprio bagaglio scientifico crea un'impostazione della profilassi, che di fatto introduce alla moderna cultura della prevenzione.

Notevole anche la sua organizzazione per l'importanza socio- culturale rappresentata dalla collaborazione di medici sia di appartenenza monastica che laici e dal riconosciuto ruolo istituzionale delle donne sia nella pratica che nell'insegnamento dell'arte medica con una ricca produzione di opere teoriche, numerosissime e divenute famose appunto come "Mulieres Salernitanae".

E all'esperienza maturata nella quotidiana attività andranno inoltre ad aggiungersi nuovi saperi, frutto dell'assidua ricerca e traduzione di testi soprattutto arabi, a creare una ancor più vasta cultura fitoterapica e farmacologica.

Il prestigioso primato dei medici di Salerno è ampiamente documentato da manoscritti e cronache d'epoca, i quali testimoniano come alla Scuola di Salerno giungano da tutta Europa sia ammalati per essere guariti che studenti per apprendere l'arte della medicina.

L'indiscussa autorità della scuola verrà definitivamente sancita nel 1231 dall'Imperatore Federico II nella sua "Costituzione di Melfi" in cui si stabilisce come la professione di medico possa esclusivamente essere svolta da dottori in possesso di diploma rilasciato dalla Scuola Medica Salernitana con tanto di sigillo del Collegio dei Medici in ceralacca.

La scuola aprirà così anche sedi decentralizzate per l'insegnamento e il relativo conferimento di lauree, si formerà l'"Almo Collegio Salernitano", Corpo Accademico indipendente della Scuola e sindacato professionale, solo dopo il cui rigoroso esame viene concesso privilegio dottorale attestato da notaio, mentre risale almeno già all'Anno 1000 il giuramento medico a rappresentare la più alta concezione morale della funzione, con obbligo di soccorso gratuito ai poveri, una vita onesta e severità di costumi.

Altrettanto per il conseguimento di licenza all'esercizio di farmacia occorrono e si richiedono qualità morali altissime, onestà e illibatezza di costumi. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La particolarissima Città di Traù

Vivere bene - La più antica farmacia d'Europa

L'Orto Agricolo-Botanico-Culturale Garagnin-

"Villa Bianca" - Un reiterato delitto di incuria

Trst - Il mito di una Trieste mai "slava"

"Cosa Vostra" - Ancora troppo e obsoleto provincialismo invece di sano "localismo"

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

Non del tutto estranea al contesto una per me dovuta nota a piè di pagina "culturalmente" rilevante e rivelante a chi possa mai interessare...

Nel mio quarto di secolo a Trogir (wow!...), mi ha sempre lasciato alquanto confuso e pieno di stupore la reazione, immediata e stizzita, dei miei amici - a dire il vero più che stizzita, incazzata e quasi risentitamente "aggressiva", nel caso il mio gentile interlocutore non mi conosca abbastanza! - al mio disinvolto

pronunciare la parola

E mi ritrovo tutto rattristato dall'aver involontariamente "offeso" qualcuno, pieno di sensi di colpa e di vergogna per questa mia "boccaccia", preso in contropiede, lì ad annaspare come pesce fuor d'acqua balbettando ancora di peggio - come "Ma qui siamo nei Balcani... o no...!?".

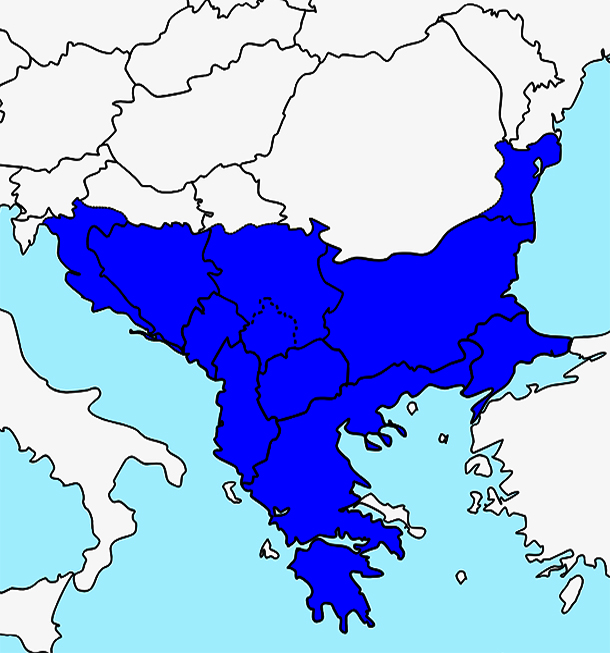

"Balcani" nasce come concetto puramente geografico, a definire la Penisola "dei Balcani" o "Balcanica", infatti è più corretto dire anche la Penisola "Italica", e il suo significato originario, quale termine geografico, prende a riferimento la "catena montuosa" che da Est ad Ovest attraversa la Bulgaria - in Turco balkan, montagna.

L'intero territorio della Penisola Balcanica, comprende oggi Bulgaria, Grecia, parte della Turchia (cioè Tracia Orientale), tutte le neo-repubbliche dell'ex Repubblica Federale di Jugoslavia - Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Slovenia - e Albania, come solito aggiungendo a questi Stati anche la Romania, per aver di fatto condiviso profondamente la storia balcanica. |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Albania |

Bosnia e Erzegovina |

Bulgaria |

Cossovo |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Croazia |

Grecia |

Macedonia del Nord |

Montenegro |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

Serbia |

Slovenia |

Turchia |

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

La "Seconda Guerra di Morea" o del Peloponneso, nota anche come "Settima Guerra Ottomano-Veneziana" o "Piccola Guerra", ma in Croazia come "Guerra di Sinj", l'ultimo conflitto sulla Penisola Balcanica tra le due "super-potenze" - la Repubblica di Venezia e l'Impero Ottomano, una guerra combattuta dal 1714 al 1718 e conclusasi con vittoria ottomana e conseguente perdita veneziana dei territori peninsulari greci, la monarchia asburgica in salvifico "aiuto" della Serenissima a rischio di perdere molto di più in caotica ritirata, vincendo gli Austriaci sul fronte del Danubio e costringendo il nemico alla firma del Trattato di Passarowitz, che porrà di fatto fine alla guerra.

Solo nel XIX sec, insieme all'espressione puramente geografica "Penisola Balcanica", il termine comincerà ad essere usato anche politicamente e altro, per designare ad esempio la parte europea dell'Impero Ottomano, quando in quelle aree, abbandonate via via dai Turchi sotto la pressione dei movimenti indipendentisti e delle potenze europee loro sostenitrici, compariranno sulla scena internazionale nuovi protagonisti, come Bulgaria, Grecia, Montenegro, Romania e Serbia.

Nei libri di storia viene infatti definita come "Lega Balcanica" la coalizione dei "Popoli Balcanici" contro la Turchia nel 1912 e come "Guerre balcaniche" quelle della Lega Balcanica contro la Turchia nel 1912 e 1913 (la dissoluzione dell'Impero Ottomano a consumarsi fra il 1908 e il 1922).

Da ora in poi il mosaico politico dei Balcani brillerà, tutto a suo modo, tanto di grandi utopie quanto di piccoli Stati, eccezione fatta proprio per la Repubblica Federale di Jugoslavia, inizi seconda metà Novecento promotrice del "Movimento dei Paesi Non Allineati", molti appunto del "Terzo Mondo", non appena indipendenti nel corso del processo di "decolonizzazione", forza autonoma anti-colonialista e anti-imperialista nel postbellico mondo bipolare delle due interferenti "superpotenze" di allora, "neutralismo" affatto gradito né da Stati Uniti d'America né da Unione Sovietica, con ben 85 fra Stati e Movimenti nel 1976 che diventateranno 108 nel 1992, comunque nel 1979 all'Avana il sofferto messaggio d'addio di Josip Broz Tito al Non Allineamento, proprio da lui, insieme all'indiano Jawaharlah Nehru e all'egiziano Gamal Abdel Naser, la visionaria triade trainante...

Oltre alle guerre nella Penisola Balcanica poi, anche tutte le lingue qui parlate vengono assieme definite "balcaniche", pur appartenenti a famiglie diverse - Albanese, Bulgaro, Greco, Macedone, Romeno, Serbo-Croato oggi Bosniaco, Croato e Serbo, Sloveno e Turco.

È vero, nella Lingua Italiana moderna e contemporanea venivano prima altrimenti fatti certi usi figurativi del termine per definire sistemi instabili o metodi "non ortodossi" (qui dovremmo aprire un'altra nota!...) a proposito di ebollizioni sociali e disordini politici, anche un modo sui generis di fare le cose o anche non farle, ma l'Italiano oggi parlato - il corrente l'unico "reale"! - per definire il concetto a cui legittimamente si reagisce fa letterale ritorno alle origini geografiche del termine, optando per "bulgaro", come il famigerato "editto o diktat o ukase bulgaro" di Berlusconi il 18 aprile 2002, contro, a sua distorta opinione, l'"uso criminoso" della TV pubblica da parte dei due giornalisti Enzo Biagi e Michele Santoro e del comico Daniele Luttazzi, illecito quanto vigliacco "invito" pressante alla dirigenza RAI ad "ostracizzarli", cosa che di lì a poco puntualmente si realizzerà con l'immotivata ed illegale estromissione dei tre dai palinsesti della statale Radio Televisione Italiana!

La mia rubrica "Storie balcaniche - Dalmazia e dintorni" vuole, naturalmente in modo scherzoso e assolutamente non offensivo nei confronti dei locali interessati figuranti nei miei articoli, molti di denuncia,e di eventuali lettori italofoni o con conoscenze della Lingua Italiana, giocare sulla stuzzicante ambiguità della parola - e quindi... ebbene sì, mea culpa!, dichiarandomi però subito "non colpevole" e sperando in una assoluzione piena dagli amici Croati "perché il fatto non sussiste" o almeno in un marginale talmente minimo da essere in pratica più che trascurabile e, volendo, generosamente perdonabile.

Grazie! |

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||